Более миллиона военных связистов участвовали в сражениях Великой Отечественной войны.

Связь играла ключевую роль в боях. Без своевременно переданных донесений, разведданных, отданных в боевые части распоряжений невозможно было управлять войсками, огнем артиллерии и побеждать.

Подвиги военных связистов оценены Родиной: 329 человек удостоены звания Героя Советского Союза, 133 стали полными кавалерами ордена Славы, сотни тысяч связистов и 645 частей связи награждены боевыми орденами и медалями, 172 подразделения связи названы в честь освобождаемых ими городов.

Во время войны основным средством связи Красной Армии был проводной телефон и телеграф. Их главными преимуществами стали простота и надежность. Главное - проводную связь практически невозможно было прослушать.

Но у проводной связи были и недостатки: при наступлении требовалось быстро менять позиции полевых телефонов, а для этого недостаточно было перенести аппарат, требовалось проложить провод. В ходе боя это становилось сложнейшей задачей: боец с громоздкой катушкой был уязвим для огня противника. При отступлении нужно было успеть смотать линию, что занимало немало времени и сил. Но главным минусом проводной связи являлась уязвимость линии — при попадании осколка снаряда и мины кабель повреждался, сообщение прерывалось. Чтобы восстановить связь, зачастую прямо под вражеским обстрелом из блиндажа или окопа отправлялся телефонист.

Связист Некрасов А.М. у аппарата передаёт боевую обстановку на участке высадки советских войск. Керченский плацдарм «Маяк», ноябрь 1943 г

Вторым по массовости применения стала радиосвязь. Ее главными достоинствами были универсальность и мобильность. Радиостанции устанавливались на бронетехнику и самолеты, радист не был скован проводами и мог оперативно перемещаться в передовых порядках пехоты, своевременно докладывая информацию. Наиболее удачной версией портативной радиостанции стала модель РБ и ее модификации. Она позволяла координировать действия на площади в несколько десятков квадратных километров и размещалась на КП батальонов и полков.

Партизаны и разведчики использовали более компактную радиостанцию «Север-бис». Она обеспечивала надежную связь на расстоянии до 500 км, а при тщательно выбранных радиочастотах и хорошем прохождении волн радистам-виртуозам удавалось увеличить дальность их действия до 600-700 км. Разумеется, для сообщения с партизанскими отрядами при штабах ряда фронтов были созданы специальные радиоузлы, позволяющие усиливать сигнал. В бою такая радиостанция часто носилась на спине и могла прикрыть владельца от осколков и пуль.

Если не было возможности использовать телефон, телеграф или рацию, связисты становились пешими курьерами. В ходе доставки важных документов бойцам часто приходилось вступать в бой с врагом. Так, мотоциклист роты подвижных средств 12-го отдельного полка связи В.С. Ремарчук, доставляя пакет, заметил сбитый вражеский самолет и трех фашистских летчиков, спускающихся на парашютах. Действуя решительно и смело, он вступил в бой, захватил одного фашиста и доставил его в штаб армии.

Калужане-связисты Великой Отечественной

В хрониках Великой Отечественной осталось множество подвигов связистов. «Вызываю огонь на себя!», «Погибаю, но не сдаюсь!», «Самолет горит. Идем на таран вражеской колонны» - это одни из немногих последних сообщений, которые оставляли герои. Среди них немало и тех, чьи имена связаны с Калужской областью. И этот славный список мы будем пополнять.

Висящев Александр Иванович (1912-1968) – родился 12 сентября 1912 года в г. Людиново ныне Калужской области в семье рабочего. Русский. После окончания школы работал токарем на заводе. При заводском клубе окончил художественную школу. С 1931 жил в Москве, работал художником.

25 сентября 1941 года призван Тимирязевским РВК г. Москвы в Красную Армию.

С ноября 1941 года участник Великой Отечественной войны.

В составе 29-й армии Калининского фронта, принимал участие в обороне Калинина, Вязьмы в боях под Ржевом.

25 декабря 1941 года в районе города Калинин (ныне г. Тверь) и 28 декабря 1942 года был ранен, за что впоследствии был награждён медалью «За боевые заслуги».

6 мая 1944 года зачислен стрелком во 2-й стрелковый батальон 1266-го стрелкового полка 385-й стрелковой дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта.

27 июня 1944 года 2-й стрелковый батальон 1266-го стрелкового полка 385-й стрелковой дивизии, преследовавшей противника, получил задачу форсировать реку Днепр у деревни Дашковка в Могилёвской области и удерживать переправу до подхода основных сил. Ожесточённый огонь противника не дал возможности батальону подойти вплотную к реке. Телефонист 2-го стрелкового батальона 1266-го стрелкового полка рядовой Висящев добровольно с группой товарищей вызвался переправиться на правый берег, захватив с собой автомат и гранаты одним из первых бросился в реку и под ураганным огнём достиг правого берега. Заметив это, противник выслал группу автоматчиков, чтобы уничтожить переправившихся. Присоединившись к ранее переправившемуся пулемётчику Усачеву, вместе с ним в течение дня отразил до 10 контратак мелких групп противника. К концу дня были обнаружены огневые точки противника, по которым Висящев вместе с товарищами открыли огонь, в результате чего в рядах врага возникло замешательство и уменьшился обстрел им боевых порядков батальона на левом берегу реки. Воспользовавшись ослаблением обстрела со стороны противника, командование батальона повело роты на форсирование Днепра. Присоединившись к первой переправившейся роте, Висящев в числе первых бросился на штурм вражеских укреплений и в рукопашной схватке уничтожил 8 немецких солдат.

За этот подвиг Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года красноармейцу Висящеву (Висяшеву, так в Указе ВС СССР) Александру Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В последующих боях был ранен, лечился в госпитале, после выздоровления был направлен для прохождения дальнейшей службы в 139-й стрелковую дивизию, в составе которой закончил войну.

После войны демобилизован, вернулся в Москву и снова стал работать художником-оформителем, а в 1953 году поступил на работу в Лабораторию измерительных приборов АН СССР (ныне НИЦ «Курчатовский институт») дежурным по институту.

Висящев Александр Иванович

Бабурин Сергей Николаевич – уроженец деревни Лесутино Мосальского района. По окончании школы ФЗО, что на станции Угра, он получил профессию плотника и был отправлен на 35-й авиационный завод города Смоленска. Здесь и застала его война.

Из воспоминаний:

«Вернулся в деревню. Пошли с ребятами окопы копать у реки Десна. Фашисты разбрасывали листовки с самолетов: «Не копайте, девки, ямочки, пройдут наши таночки через ваши ямочки». Вскоре, действительно, Мосальский район был оккупирован. В нашей деревне жили три фрица. Обирая местных жителей, они обеспечивали продовольствием своих солдат. Вскоре наши войска освободили район.

4 марта 1942 года меня и еще двух местных ребят призвали в армию. Прошел обучение на связиста. И 1 июня попал в 385-ю дивизию 948 арт. полка на первую батарею.

Помню первый бой. Сижу на связи и слышу, что левый фланг прорвали фашистские танки. И тут же видим – танки идут прямо на нас. А мы, 18-летние мальчишки, танков отродясь не видали, стоим ни живы, ни мертвы с перепугу. Думаем, вот и конец. А это, оказывается, были наши. Долго потом старшина смеялся над нами.

Потом уже не было такого страха. Так уж устроен человек, что привыкает ко всему. А на войне становишься зверем, там нет времени на слезы, страх, жалость… Смерть воспринимается без той душевной боли, которую испытываешь от потери близкого человека в мирное время. И это ужасно.»

Летом 1942 года Сергей Николаевич получил ожег второй степени тяжести. Он возвращался на батарею, когда вдруг разорвалась мина. Осколки попали в стоящие рядом бутылки с зажигательной смесью. Сергея Николаевича сзади охватило пламя. Пытаясь спастись от огня, он побежал к реке. Услышав крики, туда подбежали и наши солдаты. Перед ними Сергей Николаевич предстал в чем мать родила.

«В санчасти на станции Реутово я провалялся на животе более двух месяцев.

Шел 1943 год. Меня направили трофейщиком в 222-ю дивизию, которая была сформирована в Вязьме. По приказу пешком отправились в Витебск. Шли ночами. Добрались до места, а утром – в бой, который длился три дня. Нашу пехоту крошили немецкие танки и самолеты. От дивизии в живых остались единицы. Нас стали собирать всех в кучу. В горячке я и не заметил, что получил осколочное ранение в ноги. Думал – царапина. Но очень скоро боль оказалась невыносимой, поднялась высокая температура. В госпиталях я провалялся семь месяцев. Передвигался с помощью костылей.

Но повоевать мне еще пришлось. По выздоровлению был назначен зенитчиком в 201-ю танковую бригаду. Воевал в одной роте с поляками почти 9 месяцев. В нашу задачу входило уничтожать вражеские танки и самолеты. Тогда я лично сбил два самолета, а всей ротой мы уложили их аж семь штук. За это и получил свою первую награду – орден Отечественной войны II степени.

В 1945 году мы брали Дрезден. Потом меня перевели связистом в летную часть. Два с половиной года прослужил начальником телефонной и телеграфной станции неподалеку от города Братиславы.»

Домой Сергей Николаевич вернулся только в 1950 году.

Бабурин Сергей Николаевич

Большакова Екатерина Егоровна – уроженка деревни Путогино Мосальского района нашей области, как и всем женщинам на той войне, в пору военного лихолетья пришлось нелегко:

«В 1941 строила в деревне Сицкое военный аэродром, принимала участие в ремонте военной дороги Мосальск – Мещовск, гоняли колхозный скот в Тамбовску область, копали противотанковые рвы под Десной. Именно оттуда еле добралась до дома, едва не попав в окружение. Но вскоре немец пришел и к нам. А «похозяйничал» он недолго, где-то через 3-4 месяца нас освободили части 146-й стрелковой дивизии. С ней я и связала дальнейшую, но уже фронтовую судьбу. Профессию связистки получила на краткосрочных курсах в дивизии», - рассказывает Екатерина Егоровна.

«Всю войну под разрывами снарядов, мин, под свист пуль и осколков протаскала на себе телефонную катушку, которая, по словам ветерана, весила 5-8 килограммов, и не меньше весил сам телефонный аппарат, чтобы обеспечить бесперебойную связь командира артиллерийского дивизиона».

Боевой путь начался с освобождения Калужской земли, затем Псковской области. Именно там прорывалась 3-я ударная армия на Прибалтику, в составе которой был артиллерийский полк, где служила связистка Е.Е.Большакова. Именно на Псковщине в боях за г. Остров при форсировании реки Великой Екатерина Большакова награждается боевой наградой – медалью «За отвагу». Затем фронтовые дороги прошли через Латвию, Литву и Эстонию, Польшу. За освобождение Варшавы награда – орден Красной Звезды.

В памяти Екатерины Егоровны форсирование рек Одера, Эльбы, ожесточенные бои на вражеской территории, штурм и взятие Берлина, за героизм, проявленный в боях за взятие которого, Большакова награждена орденом Отечественной войны II степени, историческая встреча с союзными войсками на Эльбе.

Все прошла Екатерина Егоровна с честью и достоинством, дважды получала тяжелые контузии, но оставалась на фронте. Демобилизована была лишь в августе 1945 года.

Большакова Екатерина Егоровна

Заварзин Александр Иванович родился в Воронежской области. Закончил среднюю школу. После учебы в техникуме распределили в Великий Устюг механиком в МТС. В октябре 1938 года призвали в армию. Попал в танковые войска, стал командиром центральной башни танка Т-28. В 1940 году с группой комсомольцев был направлен на учебу в Орджоникидзенское военное училище связи.

В мае 1941 года Александру Заварзину присвоили звание лейтенанта, а в июне началась война. В сентябре 214-я стрелковая дивизия, где он служил, направляется на передовую. Даже оборону не успели занять, как были разбиты авиацией противника. Казалось, небо обрушилось. От дивизии осталось не больше батальона. Отступали почти до самой Москвы. Выходили небольшими группами. Не раз нарывались на немцев. В одной из перестрелок Заварзин был ранен. После излечения в военном госпитале его перевели в 238-ю стрелковую роту. Вели бои за Алексин, Недельное (под Малоярославцем), Полотняный Завод, Кондрово. Освобождал Александр Иванович и Юхнов. Тогда он еще не знал, что этот город станет для него второй родиной.

Высока цена Победы над фашизмом. Только одна 49-я армия, освобождая Юхнов, потеряла 6124 человека.

В апреле с Павловского плацдарма дивизию, в которой воевал А.И. Заварзин, вывели во второй эшелон. После пополнения преобразовали в 30-ю гвардейскую стрелковую. Александр Иванович переведен начальником связи в 516-й огнеметный танковый полк. С ним он участвовал в Белорусской операции, освобождал Польшу. Победу встретил в Берлине.

Хорошо помнит тот день. Творилось что-то невообразимое. Командир накрыл праздничный стол. Пели, веселились. На следующий день был в рейхстаге.

«Я нашел уголек и стал писать что-то вроде (толком не помню) «Мы из России» или «Русские в Берлине». Радость и гордость распирали душу. Дошли! Добрались до самого логова врага. Отомстили за своих товарищей, которые отдали жизнь за Победу, но не дожили до этого дня... В этот праздник я вспоминаю погибших однополчан, фронтовиков, которые умерли от ран и болезней уже после войны. Жаль, нет сегодня рядом Владимира Егоровича Маслова, Клавдии Ивановны Калиберновой, Ивана Егоровича Болылова...»

За мужество и героизм, проявленные в боях, А.И. Заварзин награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией»...

Закончил войну начальником связи полка в звании капитана.

Затем еще пять лет служил в Германии, два — в Белоруссии, преподавал в Саратовском танковом училище. С 1960 по 1989 год работал в Юхновском военкомате.

В канун 55-летия Победы А.И. Заварзину было присвоено звание подполковника. Александр Иванович — почетный гражданин города Юхнова. Форумом «Общественное признание» награжден дипломом «За большой личный вклад в укрепление могущества и славы России».

Самая большая мечта ветерана — чтобы никогда и ничто не омрачало мирную жизнь. Чтобы его любимый город становился все краше. Чтобы люди жили достойно. Они это заслужили. Ради этого воевали. Ради этого только за Юхнов сложили головы 17918 человек (это данные Книги Памяти, а на самом деле — значительно больше). Никто никогда не должен забыть, какой ценой завоевано счастье.

Заварзин Александр Иванович

Ивашуров Сергей Тимофеевич (1914-1972) - уроженец д. Подлосинки (ныне — Барятинский район Калужской области). После окончания начальной школы работал бетонщиком в Москве, затем был председателем колхоза в Барятинском районе. В 1936—1940 годах служил в Рабоче-крестьянской Красной Армии, участвовал в польском походе и советско-финской войне. С июня 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К октябрю 1943 года сержант Сергей Ивашуров командовал отделением роты связи 529-го стрелкового полка 163-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

1 октября 1943 года Ивашуров переправился через Днепр в районе острова Жуковка на южной окраине Киева и под массированным вражеским огнём проложил по его дну кабель связи, а затем длительное время обеспечивал командованию полка бесперебойную связь с подразделениями на острове[1].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» сержант Сергей Ивашуров был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1849.

После окончания войны Ивашуров продолжил службу в Советской Армии. В 1945 году он окончил Киевское военное училище связи и курсы усовершенствования офицерского состава. В 1946 году в звании младшего лейтенанта Ивашуров был уволен в запас. Вернулся на родину, работал в колхозе. В 1968 году переехал в город Киров Калужской области. Умер 15 марта 1972 года, похоронен на станции «Фаянсовая» в Кирове.

Ивашуров Сергей Тимофеевич

Морозова Анна Афанасьевна – наша землячка. В годы войны - руководитель подпольной интернациональной советско-польско-чехословацкой организации в составе 1-й Клетнянской партизанской бригады; боец разведывательной группы разведывательного отдела штаба 10-й армии.

Аня Морозова — Анна Афанасьевна родилась 23 мая 1921 года в деревне Поляны Стрелевского сельсовета, ныне Мосальского района Калужской области, в крестьянской семье. Училась в Ново-Росчистенской школе. В 1936 году переехала в Брянск, а затем в посёлок Сеща Дубровского района Брянской области. Здесь Аня продолжала учиться в средней школе, вступила в комсомол, работали телефонисткой, культработником, счетоводом, бухгалтером.

Когда фашисты оккупировали Сещу, Аня вступила в подполье и под псевдонимом «Резеда» осуществляла связь с местными партизанами. Потом организовала группу из девяти человек и выполняла задания штаба 10-й армии Западного фронта, с мая 1942 года по сентябрь 1943 руководила советско-польско-чехословацким интернациональным подпольем в составе 1-й Клетнянской партизанской бригады. Добывала ценные сведения о противнике, организовывала диверсии по взрыву самолётов и выводу из строя другой военной техники. На основании её разведывательных данных 17 июня 1942 года партизаны разгромили гарнизон вражеской авиационной базы в селе Сергеевка Дубровского района Брянской области, уничтожив 200 человек лётного состава, 38 автомашин. Уже в 1942 году она была награждена орденом Красной Звезды. В сентябре 1943 года, выйдя из подполья, вступила в Красную Армию. В июне 1944 года окончила курсы радистов. После освобождения Сещи стала радисткой (позывные ""Лебедь""). Как боец разведывательной группы разведывательного отдела штаба 10-й армии заброшена на территорию Польши, а летом 1944 года в составе разведовательно-диверсионной группы - в Восточную Пруссию, в район главной ставки Гитлера. С конца 1944 года находилась в объединённом советско-польском партизанском отряде.

31 декабря 1944 года в бою под городом Плоцк А.А. Морозова была ранена и, чтобы не попасть в плен и уничтожить окруживших ее эсэсовцев, подорвала себя гранатой. Похоронена в населённом пункте Радзаново, в 12 километрах восточнее города Плоцка Витебской области Белоруссии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны Морозовой Анне Афанасьевне посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Награждена орденом Ленина, медалью, иностранным орденом.

В парке Победы города Мосальска Калужской области установлен бюст Героини. Её подвигу посвящены книги «Лебединая песня», «Вызываем огонь на себя» (повесть О. Горчакова и Я. Пшимановского) и одноимённый многосерийный телевизионный фильм, снятый в 1963-64 годах режиссёром С. Колосовым. Именем Анны Морозовой названы улицы в городах Брянске, Жуковке, посёлке городского типа Дубровка Брянской области и городе Мосальске, в московской школе №710 был создан музей.

Морозова Анна Афанасьевна

Новиков Василий Дмитриевич – родился 14 января 1923 года в д. Старинка Сухиничского района.

«После освобождения нашей местности в феврале 1942 года меня призвали в Армию и направили в г. Тула, где нас обучали 2 месяца. После Тулы нас забрали в д. Дубки - Броницы, где мы окончили курсы радистов. Проучились в Бронице 2 месяца, и мне было присвоено звание сержанта по специальности радиотелеграфист. После чего нас отобрали и направили в Дубки Московской области, где распределили по частям. Вскоре наша часть, 999 полк, был отправлен на фронт. Так началась моя служба недалеко от города Белева у д. Зайцево. Там мы приняли боевое крещение. Путь нашей части: Белев - Речеца Смоленской области. После освобождения Речецы нас перебросили на Курско-Орловскую дугу. Участвовал в боях под Зайцевой Горой, после чего нас перебросили в г. Могилев, где немцы оставили смертников, которые дрались за взятие Могилева. Там я был награжден орденом Красной Звезды. После освобождения Могилева нас перебросили на уничтожение Минской группировки немцев. Разбив ее, мы вошли в г. Ломжа. После взятия Ломжи нас направили в город Данциг. После его освобождения наша часть была направлена в Кенигсберг. В это время я был награжден вторым орденом Красной Звезды и медалью ""За взятие Кенигсберга"". Отсюда наша часть повела наступление на Берлин, и на окраинах Берлина мы закончили войну. По окончании войны мне вручили орден Отечественной войны II степени».»

Новиков Василий Дмитриевич

Федосов Георгий Илларионович родился 15 ноября 1924 года в деревне Иванково Мещовского района Калужской области. 28 февраля 1942 года Мещовским районным военкоматом Георгий Илларионович был призван в армию. Служил связистом 1420 Артиллерийского полка 290 стрелковой дивизии. Г.И. Федосов участвовал в оборонительных и освободительных боях на Западном фронте в районе Смоленска (1942 год), на Белорусском фронте в районе города Кирова Барятинского района Калужской области (1943 год).

В 1945 году Георгий Илларионович, будучи старшим телефонистом, принимал участие в боях на первом и третьем Белорусских фронтах за взятие немецких городов – Кенигсберга, Берлина. Из армии демобилизовался в феврале 1947 года в звании гвардии ефрейтора. Георгий Илларионович Федосов имеет боевые награды: медаль «За отвагу», два Ордена Красной Звезды, медали «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», Орден Отечественной войны II степени, юбилейные медали.

Федосов Георгий Илларионович

Цыганов Николай Иванович родился в вологодской деревне Лахино 6 февраля 1922 года. 18 июля 1941 года был призван в армию и направлен в Москву, где формировался отдельный запасной полк связи для обучения на радиотелеграфиста. В конце апреля 1941 года получил профессию радиотелеграфиста 1-го класса с присвоением воинского звания старшина.

С маршевой ротой был направлен в действующую армию, в район Кондрова, где располагался штаб дивизии. К этому времени дивизия дислоцировалась на правом берегу Угры. Шли ожесточенные бои. Хорошо вооруженные и свежие силы врага рвались к Москве. Дивизия несла огромные потери и была снята с рубежа и направлена в район Юхнова для переформирования.

В ноябре 1942 года была брошена под Ржев, где шли тяжелейшие бои. Связь между артиллерийскими частями должна быть бесперебойной, нередко от связистов и телеграфистов зависели сотни, тысячи жизней наших солдат, а то и исход того или иного боя. В бою подо Ржевом Николай Иванович был награжден медалью «За боевые заслуги». Далее – бои под Смоленском, а в Орске дивизию вновь направили на переформирование. После Орска принимал участие в боях на псковской земле. Затем – второй Прибалтийский фронт. В боях под Ригой был ранен. За участие в этих боях Николай Иванович награжден орденом Красной Звезды.

До мая 1945 года в составе дивизии блокировал трехтысячную Курляндскую группировку немцев. До окончания войны дивизия держала этот рубеж, не давая немцам выбраться из окружения. После войны работал в Калуге 32 года на моторостроительном заводе.

Цыганов Николай Иванович

Щетинов Павел Петрович родился в 1910 году в деревне Гордиково Перемышльского района Калужской области.

Ушёл на фронт в 1942 году в звании рядового, был телефонистом 3 дивизиона 118 тяжело-гаубичной артиллерийский Краснощнаменной бригады разрушения.

В 1944 году был награждён Орденом «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ».

В боях под д. Грабноволя под огнём противника устранил шесть порывов телефонной линии связи, что дало возможность вовремя открывать огонь по требованию пехоты.

9 июня 1945 году была вручена медаль "ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА".

Павел Петрович вернулся домой и прожил долгую, счастливую жизнь.

Щетинов Павел Петрович

Иванова Валентина Федоровна — фронтовичка. На фронтовой фотографии трое девчонок в пилотках — обворожительные и юные.

Было это в 41-м. В обязанности девушек входила связь с Генштабом. И сами Чуйков, Родимцев, Жуков приходили к ним, чтобы передать шифровки. На другом берегу Волги, в калмыцкой степи, находилась землянка связисток. Там же проходил дополнительный телефонный кабель. Туда по ледяному двухкилометровому пути в октябре — январе по нескольку раз в день переправлялась «Пуговка» — так ласково прозвали Валю в роте.

Ночами они отбивали свою «морзянку», а днем отправлялись устранять порывы проводов. И так изо дня в день. Однажды в лютый мороз Валя схватила зубами кусок опаленного провода, и он примерз к языку. Чем только его не размораживали, как только не пытались помочь, но все же без крови не обошлось...

У них была юность, опаленная огнем и горем, но чистая и светлая. Ведь они верили в Сталина, в свою Победу. Как же была потрясена Валентина, когда в 60-х, приехала в город на Волге, спросила у подростка: «Что ты знаешь о Сталинградской битве?» Он недоуменно поднял брови: «А где это?» «Да ты же живешь в Сталинграде!» — воскликнула бывшая радистка.

В 1942 году была первая победа — освободили Сталинград. А «Пуговку» тяжело контузило. Когда она в очередной раз переплывала Волгу, ее бревнышко вместе с ней накрыло взрывной волной и вынесло на берег, а сверху присыпало песком так, что снаружи осталась одна маленькая ладошка. На ее счастье, проходивший мимо боец услышал стоны и на руках донес до медсанбата почти бездыханное тело. Полгода Валентина не слышала, не говорила, не двигалась. Но молодость и сила воли взяли свое. В 43-м ее комиссовали.

В этой хрупкой женщине столько жизни и трудолюбия, что хватило бы на пятерых. Уже в советское время (а жила и работала она в Южно-Сахалинске). Байконуру потребовались связисты. Оставив налаженный быт, она на пять лет поселилась в бараке на территории первого российского космодрома.

Она стала ветераном космодрома. На ее груди послевоенные награды чередуются с фронтовыми.

Валентина Федоровна вырастила сына и теперь из своей фронтовой пенсии помогает уже внукам, правнукам и сестре. С удовольствием выступает перед школьниками, для которых Сталинград — далекая и почти неизвестная история.

Ларичева Евдокия Михайловна 20 июня 1941-го получила аттестат об окончании Калужского педучилища. Но начавшаяся война изменила ее планы. В июле 42-го она добровольно ушла на фронт. Впервые встретилась с врагом на калужской земле, в думиничских лесах. Воевала связистом в стрелковом полку. С тяжелой катушкой под обстрелом приходилось тянуть провод, устанавливая связь на передовой. В марте 44-го у села Комаричи Могилевской области в Белоруссии попала под прицельный артобстрел и была тяжело ранена. Чудом выжила благодаря однополчанам и медикам. Долго лечилась. Победу встретила в родной деревне Харское, что под Воротынском.

Много лет Евдокия Михайловна была председателем поселкового Воротынского сельского совета Бабынинского района, считашегося благодаря ее усердию одним из лучших в области.

На пороге своего думиничского дома немного смущенно встретила седовласая женщина. Подтвердила: «Да, Овсянникова. Да, воевала..» С трудом верилось, что это она – ефрейтор Нина Чернышова (в девичестве), в суровые годы войны была телефонисткой, под огнем противника таскала на себе катушки с проводом, держала в руках оружие…

Если бы Нина не закончила курсы связистов, ее, двадцатилетнюю девушку, вероятно, не призвали бы в 42-ом на войну.

Проводы были грустными и одновременно торжественными, с оркестром. А на железнодорожной станции девушек ждали товарные вагоны, в которых в обстановке секретности они отправились к месту назначения – Сталинграду. К тому времени фашисты подтянули сюда огромные силы.

«Немец бил беспощадно», - вспоминает Нина Михайловна. – «Во время налетов, пытаясь спастись от бомбежек, мы укрывались в подвалах».

Не забыть и тяжелейшую переправу через Волгу. Паром, на который связисты погрузили свою аппаратуру, враг обстреливал и бомбил нещадно.

«Каким-то чудом добрались до берега», - рассказывает героиня, - «а там нашим спасением стал небольшой деревянный мосточек. Лучшего укрытия просто не было. Уже позже мы обосновались в меловых горах, откуда обеспечивали связь командованию.»

Нередко для выполнения задания связистам приходилось идти впереди других, многие гибли… Бывала в переделках и ефрейтор Чернышева. Однажды от близкого разрыва снаряда ноги присыпало землей, да так, что и встать не смогла. Хорошо, что ее быстро хватились, пошли по проводу телефонной линии и нашли, помогли выбраться.

От Сталинграда ее фронтовой путь шел на запад, в памяти уже стерлась география этого пути, сохранились лишь некоторые эпизоды. Помнит Нина Михайловна, как однажды несла службу в карауле: охраняла амбар с продуктами, стоящий на берегу реки. Услышала всплеск воды и шаги… Человек направлялся к охраняемому объекту. Действуя по уставу, она крикнула: «Стой! Кто идет? Стой, стрелять буду!» Неизвестный продолжал приближаться. И лишь когда Чернышева сделала предупредительный выстрел вверх, бросился назад, к реке. На шум подоспели свои, обрадовались, что часовой жива-здорова. В караул с тех пор ставили только мужчин. А девушки чистили картошку в наряде на кухне.»

«Макияжей у нас не было», - сообщила Нина Михайловна, - «даже стриглись «под мальчика». Но в любых условиях хотелось оставаться привлекательной, и здесь незаменима банька…

Вспомнилось, как однажды «баню» пришлось устроить прямо на льду замерзшего водоема. Грели воду в железной бочке и купались. Отгородившись допотопной ширмой из подручного материала. Случались на фронте и счастливые часы затишья, когда можно было помечтать, потанцевать под гармонь… Для Нины Михайловны война закончилась в Берлине. Она помнит, как на дорогу девушкам выдали деньжат, мыла и по 10 метров белого миткаля. С этими «трофеями» она и приехала домой, где их встречали с духовым оркестром…»

Уже в первые месяцы войны на фронт были направлены тысячи калужан, в их числе и наиболее квалифицированные связисты-мужчины и имевшие военную специализацию женщины - телеграфистки, телефонистки, радистки.

Среди них была и Шеверовская Евдокия Васильевна, уроженка села Мстихино. В 1932 году она закончила курсы связи и работала на приеме и отправке телеграмм. В начале войны стала военной телеграфисткой на приокском аэродроме и со своим авиаполком прошла всю войну. В послевоенные годы Шеверовская работала телеграфисткой-телефонисткой отделения связи в Ферзикове, начальником отделения связи №3 в Калуге. За свою военную и мирную работу ветеран связи была награждена несколькими медалями СССР.

«Уже в июле 1941 года», - рассказывала Евдокия Васильевна, - «немецкая авиация начала бомбить Калугу. Электромонтеры связи быстро восстановили линию вдоль Оки, нарушенную немецкими бомбами 21 июля в 6 часов утра. За четыре с половиной часа напряженной работы монтеры поставили поваленные взрывами столбы и полностью восстановили телефонную связь с Москвой».

Бомбовые атаки немецких самолетов по ночам причиняли большие разрушения. Калужане восстанавливали разрушенное на массовых воскресниках и субботниках.

Легендарные связисты Родины

Первым среди военных связистов во время Великой Отечественной войны подвиг, удостоенный звания Героя Советского Союза (указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1941 г.), совершил в первый день войны командир взвода — начальник связи пограничной Бужорской комендатуры Каларашского пограничного отряда Молдавского пограничного округа лейтенант Анатолий Васильевич Рыжиков (1920—2000). Утром 22 июня 1941 года, восстанавливая поврежденную связь, он с группой пограничников остановил начавшее переправу через реку Прут подразделение противника, лично уничтожив три станковых вражеских пулемета.

А первым связистом (и первым в истории эстонцем), получившим в Великой Отечественной войне звание Героя Советского Союза (указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1941 г.), стал заместитель политрука радио-роты 415-го отдельного батальона связи 22-го стрелкового корпуса Северо-Западного фронта Арнольд Мери. В середине июля 1941 года противник, форсировав реку Шелонь, начал наступление на город Дно. На батальон был сброшен десант. В тяжёлых условиях, когда началось бегство бойцов, Арнольд Мери остановил их и организовал оборону. В бою 17 июля он был четырежды ранен (в правую руку, в колено, бедро и в грудь), но продолжал командовать. Планы противника по выходу к шоссе «Порхов — Дно» были сорваны, а А.К. Мери за героизм, проявленный в том бою, был удостоен высшей правительственной награды.

Арнольд Константинович Мери (1919 – 2009)

Лыжник-связист 667-го отдельного батальона связи 245-й стрелковой дивизии Ф. П. Светлаков, доставляя в соседнюю дивизию важный боевой документ, встретил в пути обоз, по которому из леса вел огонь немецкий автоматчик. Ф.П. Светлаков, зайдя в тыл гитлеровцу, метким выстрелом уничтожил его, а затем благополучно доставил пакет по назначению.

Беспримерный героизм проявил телефонист 156-го полка 16-й Литовской дивизии комсомолец В.А. Яценевич. Обслуживая телефонную станцию на наблюдательном пункте командира, он оказался в окружении и до последней возможности передавал данные о противнике. Тяжело раненым его взяли в плен и зверски истязали, пытаясь получить разведывательные данные. За совершенный подвиг В.А. Яценевичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Телефонист роты связи 205-го полка 70-й стрелковой дивизии рядовой В.П. Пономарев обеспечивал проводную связь, неоднократно исправляя порывы кабеля под ураганным огнем противника. Бывали дни, когда он устранял до 30 - 40 повреждений, а когда не нужно было восстанавливать связь, превращался в пешего связного, доставляя распоряжения и донесения. 10 июля 1943 г., доставляя очередное донесение, В.П. Пономарев столкнулся с группой фашистов. Не растерявшись, он смело атаковал их, огнем автомата уничтожил 12 фашистов, а остальных обратил в бегство. Боевое донесение было доставлено по назначению и в срок. За самоотверженное выполнение долга и проявленный при этом героизм рядовому В.П. Пономареву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Находчивость и смекалку проявили воины-связисты, обеспечивая связь при штурме рейхстага. Когда командиру телефонного отделения сержанту А.И. Козлову при прокладке линии к одной из стрелковых рот, штурмовавших рейхстаг, не хватило кабеля, он использовал обнаруженный в развалинах дома немецкий кабель. Но, не пройдя и ста шагов, сержант попал в засаду. Укрывшись за грудой битого кирпича, он принял неравный бой. Убил четырех фашистов, но тяжело был ранен и сам. Превозмогая боль, связист добрался с трофейным кабелем до своей линии, обеспечив связь. Орден Красной Звезды, которым Родина отметила этот подвиг, был десятой наградой сержанта А.И. Козлова.

Начальник радиостанции взвода связи 2-го батальона 758-го стрелкового полка 88-й стрелковой дивизии Карельского фронта, входившей в Кемскую оперативную группу, ефрейтор Федор Лузан обеспечивал связь и координировал боевые действия батальона, находившегося в окружении, с командованием полка. Батальон вел бой с численно превосходящим противником, отбивая одну атаку за другой. 24 ноября 1941 года в бою за участок железной дороги в Лоухском районе Карелии прорвавшиеся немецкие автоматчики при поддержке танка приблизились к блиндажу, где находился Ф. Лузан со своей радиостанцией. В критический момент Лузан вызвал огонь советской артиллерии на себя, а при прорыве фашистов в блиндаж, где работала рация, Фёдор Лузан взорвал гранатой себя вместе с группой врагов. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года ефрейтору Фёдору Афанасьевичу Лузану посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Федор Афанасьевич Лузан (1921 – 24.11.1941)

Семеро связистов повторили подвиг Александра Матросова, закрыв собой амбразуры вражеских дзотов: телефонисты-рядовые Дмитрий Молодцов под Ленинградом, Николай Липатов и Петр Костючик — в Польше, Михаил Паршин — в Румынии, Анатолий Живов — в Тернополе на Украине, линейный надсмотрщик Василий Соловьев — в Смоленской области (в районе Духовщины), рулевой-сигнальщик Петр Ильичев — на Курильских островах.

Четыре связиста — стрелки-радисты Назар Губин и Николай Бобров под Ленинградом, Андрей Маркин и Григорий Асеев на Северном флоте — воевали в летных экипажах, командиры которых, подобно Николаю Гастелло, направили свои горящие самолеты на вражеские колонны.

Характерным примером подвига военного связиста являются действия красноармейца Александра Здорова. 8 февраля 1945 года в бою за город Эльблонг был поврежден провод, соединявший наблюдательный пункт командования дивизии со штабами полков. Немецкий обстрел еще не стих, а Здоров уже отправился восстанавливать линию. За короткий срок он успел устранить восемь повреждений, но на девятом порыве от близкого разрыва был контужен. Тем не менее Александр не ушел с поля боя, пока связь не была полностью восстановлена. Командир 225-й стрелковой дивизии вновь получил возможность руководить своими частями, а Александр Илларионович Здоров был награжден орденом Славы III степени.

Александр Илларионович Здоров

16 декабря 1941 года экипаж самолета 125-го бомбардировочного авиационного полка в составе пилота Ивана Черных, стрелка-бомбардира Семена Косинова и стрелка-радиста Назара Губина вылетел для нанесения удара западнее Чудово по обнаруженным колоннам противника, движущимся по Московскому шоссе в сторону Ленинграда. Как только самолет прошел линию фронта, Н. Губин доложил командиру о большом скоплении фашистских автомобилей, танков и пехоты. Пилот направил самолет на цель. Противник открыл сильный заградительный огонь. Один из зенитных снарядов попал в самолет, и он загорелся. Снижаясь с каждым заходом, горящий самолет проносился над врагами: С. Косинов сбрасывал бомбы, а сержант Н.Губин расстреливал последние патроны по врагу. Когда кончились боеприпасы, И. Черных направил самолет в гущу немецких автомашин, а воздушный стрелок-радист передал в эфир последнюю радиограмму: «Самолет горит. Идем на таран вражеской колонны». Указом Президиума Верховного Совета СССР всем членам экипажа, в том числе и Назару Петровичу Губину, 16 января 1942 г. посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

Назар Петрович Губин (1918 – 16.12.1941)

Один из самых ярких героических эпизодов Великой Отечественной войны связан с именем сержанта-связиста 28-го отдельного гвардейского батальона связи 16-й армии Николая Новикова. В конце ноября 1941-го во время боев под Москвой Н.С. Новиков получил приказ устранить разрыв линии. Сержант нашёл место порыва, но не успел сделать сросток «полевика», как был атакован заметившими его гитлеровцами. Чтобы не терять времени, боец зажал концы проводов между зубами и вступил в неравный бой. Пожертвовав собой, сержант-связист героически погиб, но выполнил задание по восстановлению линии связи. Через несколько часов тело сержанта-героя с зажатым зубами проводом нашли бойцы одного из отрядов Красной Армии. Сержант Н.С. Новиков был посмертно награжден орденом Красного Знамени. Во многом благодаря тому, что связисты поддерживали бесперебойную радио- и проводную связь, командование сумело обеспечить оперативное руководство действиями войск под Москвой, и фашистские захватчики были отброшены на 120—140 км к западу от столицы.

Акварель Р. Горелова «Подвиг сержанта Новикова под Москвой»

Осенний день был облачен и хмур,

Дрожал от взрывов подмосковный лог.

Связист зажал зубами тонкий шнур

И за сугроб, отстреливаясь, лег.

Лишь через час его в снегу нашли,

В глазах больших застыла синева,

Меж мертвых губ по проводу текли

Живой команды твёрдые слова.

Связист и в смерти не покинул пост,

Венчая подвигом свой бранный труд.

Он был из тех, кто, поднимаясь в рост,

Бессмертие, как города берут.

Алексей Сурков

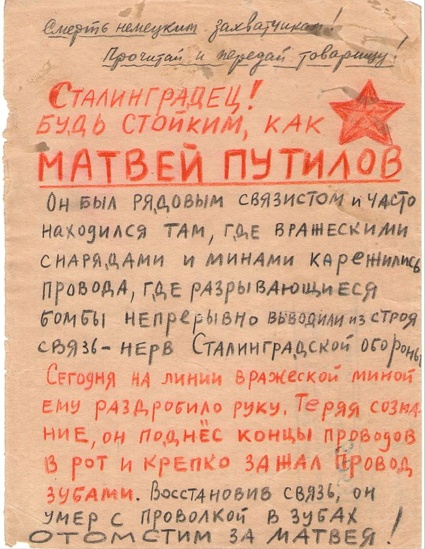

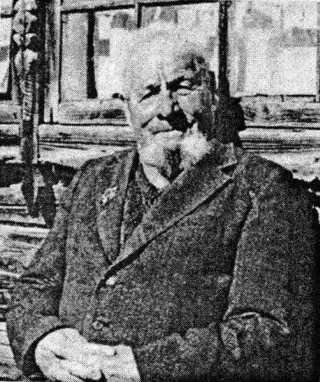

Аналогичный подвиг позднее совершил герой Сталинграда сержант Матвей Путилов, ценой собственной жизни восстановивший связь генерала Дятленко с передовыми сражающимися частями. 25 октября 1942 г. в разгар ожесточенных боев в районе завода «Баррикады» разрывом снаряда был поврежден полевой кабель. Устранить повреждение поручили командиру отделения связи 339-го стрелкового полка 308-й стрелковой дивизии М. М. Путилову. Отправляясь на выполнение задания, он знал, что на линии уже погибли два его товарища-связиста. Продвигаясь вдоль проложенного по земле кабеля в поисках места обрыва, Путилов был ранен осколком мины в плечо, другим осколком ему раздробило руку. Истекая кровью и теряя сознание, связист намертво соединил концы найденного оборванного телефонного кабеля зубами. Благодаря рукописной листовке «Отомстим за Матвея!» поступок Путилова стал известен всем защитникам Сталинграда. За героизм и мужество он был посмертно награжден орденом Отечественной войны II степени, увековечен мемориальной плитой на Большой братской могиле мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы», а его телефонная катушка, передававшаяся как символ доблести лучшим связистам 308-й стрелковой дивизии, находится на вечном хранении в Центральном музее Вооруженных Сил.

|

Листовка «Отомстим за Матвея!» |

Матвей Мефодьевич Путилов |

Есть сведения и о подвиге в Сталинградской битве связиста Василия Титаева, который отправился налаживать оборванную во время очередной атаки на Мамаевом кургане связь. В условиях тяжелейшего боя это казалось за гранью человеческих возможностей, но связь заработала! А В. Титаев с задания не вернулся: по окончании боя Василия нашли мертвым с зажатыми в зубах концами проводами.

Там же, при обороне Сталинграда, на шлаковой горе завода «Красный Октябрь» осенью 1942-го подвиг М.М. Путилова повторил воин-связист 178 артиллерийского полка 45 стрелковой дивизии Василий Леонтьевич Калашников: будучи тяжело раненым, он зажал зубами провода в месте обрыва и дал связь. По счастью, В.Л. Калашников остался жив и был доставлен в госпиталь, а после излечения воевал лётчиком бомбардировочной авиации. Награжден медалью «За боевые заслуги».

В напряженные дни боев и девушки-связистки не отставали от мужчин. Они сутками дежурили на узлах связи у радиостанций, телеграфных аппаратов, с большой ответственностью и точностью исполняя свои обязанности, работая хладнокровно, не обращая внимания на артиллерийский огонь и бомбежку авиации противника. Так, в бою под Ригой сержант Гошицкая, работая на радиостанции, передавала боевое донесение командира дивизии в штаб корпуса. Во время передачи радиограммы отважная радистка была тяжело ранена осколком разорвавшегося вблизи снаряда. Однако она не покинула пост до тех пор, пока полностью не передала радиограмму.

А если боевая обстановка складывалась таким образом, что девушкам надо было вступать в бой, они брали в руки оружие и храбро сражались с врагом. Подтверждением тому — исторический факт: из 86 женщин, ставших в годы войны Героями Советского Союза, 14 были связистками, причем 12 получили это звание посмертно.

Долгое время считалось, что радистка стрелкового батальона 216-го стрелкового полка (76-я стрелковая дивизия, 21-я армия, Юго-Западный фронт) Елена Стемпковская попала в плен и была зверски замучена фашистами. В условиях военного времени трудно было с достоверностью установить обстоятельства ее гибели. Лишь в 1956 году удалось выяснить, что, оставшись лицом к лицу с сотнями наступавших гитлеровцев, отважная девушка героически погибла в открытом бою. В конце июня 1942 года в районе села Зимовенька Шебекинского района (ныне Белгородской области) 2-й батальон, где служила младший сержант Е. Стемпковская, попал в окружение. Елена обеспечивала радиосвязь со штабом полка, а когда были убиты корректировщики, вызвала огонь на себя. При прорыве кольца в составе взвода она обеспечивала отход батальона к своим и погибла в этом бою, отстреливаясь из двух пулеметов. Посмертно Елене Стемпковской было присвоено звание Героя Советского Союза с награждением орденами Ленина и Красного Знамени.

Елена Константиновна Стемпковская (1921 – 26.06.1942)

Беспримерный героизм проявила телефонистка батальона 252-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии 33-й армии 3-го Белорусского фронта ефрейтор Татьяна Николаевна Барамзина, которая не только устраняла повреждения связи под огнем и оказывала помощь раненым, но и заменила во время одной из атак погибшего командира. В боях на территории Белоруссии у деревни Пекалин Смолевичского района Минской области она уничтожила из снайперской винтовки 20 гитлеровцев. Захваченная фашистами в плен, Т.Н. Барамзина 5 июля 1944 г была расстреляна. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками Т.Н. Барамзиной было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза с награждением орденом Ленина.

Татьяна Николаевна Барамзина (1919 – 05.07.1944)